愛知県安城市東端町55・例祭の大幟・平成19年11月4日 取材記

愛知県安城市東端町55・例祭の大幟・平成19年11月4日 取材記日本一の大のぼり ・ 東端八釼神社

《平成5年 70年ぶりの更新・奉献記録》 |

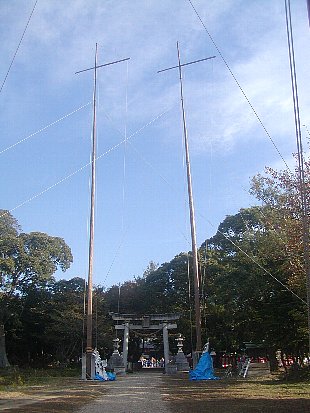

”東端の大のぼり” 東端八釼神社(ひがしばたはっけんじんじゃ)は、かって日本のデンマークと呼ばれた碧海平野の南端にあり、 村社の”大のぼり”は江戸時代より東端っ子の自慢です。 東端町の友人から、明日は穏やかな日和で幟りが上がるという、何しろ日本一とかの”大のぼり”です。 早朝出発で豊田市から取材に出かけ、現地現物で確認しWebsiteで公開することにしました。

《 文政13年=天保 元年(1830年)大幟奉献記録 》参考資料① 写真説明、 旭日に聳える”東端の大のぼり” H19.11.4. 8:00 撮影 JA2TKO

〔注記〕 ”日本一の大のぼり”について

”祭りの朝”

”祭りの朝”7:30神社へ到着、幟竿を見上げていると、町内の各地から子供達が元気良く境内へ吸い込まれていきました。

奥2本が大幟竿、手前の穂が上がっている2本が中幟竿で全部で4本聳えていました。

”大幟竿”

”大幟竿”

大幟竿の本体は26.3mで、天辺に鉄パイプをかぶせて全長は29.2mとなります。 その高さは、立派な鳥居と比べて実感できました。 大幟竿建ては、前日の早朝から行ないます。15年位前までは、丸太を組んで村中総出で引き上げましたが、 最近は、クレーン車での建前となったそうです。

大幟旗の掲揚は、この日と祭日の二日間で、幟番が風雨に注意しながら上げ下げし、

2日間とも一番上まで上がるのは珍しいという。

”大幟旗の掲揚”

”大幟旗の掲揚”

この作業は風が吹くと中止です。 右の写真は、今朝の幟番4名と案内役の元町内会長のSさん(右端)です。

”天を突き神を呼ぶ”

”天を突き神を呼ぶ”幟番に見守られて、8:30頃”東端の大のぼり”が羽ばたきます。幟の幅は何と約3m

江戸時代の文政13年(1830)から176年も営々と引き継がれる見事な光景です。

”威風堂々”

”威風堂々”少し離れて眺めてみました。何時までも遺したい日本の風景です。

”幟番”

”幟番”幟番は町内の氏子が順番で、午前と午後にそれぞれ4名で当たります。 八釼神社の社務所からでる清酒一升とつまみが用意され、風向きを気にしながら語らいが続きます。

往時、八釼神社への幟竿の運搬は、奥三河の段戸山から矢作川を流して三河湾経由でここまで運んだという。

この神社の直ぐ前までが入り江であったようです。

”御輿(みこし)”

”御輿(みこし)”幟が上がると何台もの御輿が各地区を巡ります。 右は、平成5年に70年ぶりに新調した大幟、幟竿奉献の記念碑です。、

平成5年奉献時の

”大のぼり”写真もご覧ください。

”八釼神社例祭”

”八釼神社例祭”例祭は、毎年11月の第1日曜日で、地元の関係者が出席し式典が行なわれます。 巫女の舞いも始まり、祭りは進みます。

”大輪の菊花”

”大輪の菊花”社務所前には、見事な菊花展が例祭を引き立てていました。

《取材後書》 ”日本一の大のぼり”というタイトルとしましたが、”全国の大のぼり”を調べ上げたわけでもありません。 各地の自慢に水を差すつもりは全くありません。本意は、”日本一相当の大のぼり”です。ご了解の程お願いします。 このSite訪問の皆さんから、ご意見や情報がありましたら、下記のE-MAILかトップページのBBSからご連絡をお願いします。

.gif) ***

B29 & JA2TKO ホームページ

***

B29 & JA2TKO ホームページ

.gif) **** ****

|