比電気抵抗

Specific Electrical Resistance

電気抵抗の値は導体の長さに比例し,断面積に反比例します。

一定温度では、単位長さ、単位断面積当りの電気抵抗の値は物質によって決まっています。

これを比電気抵抗(Ω・m)、比抵抗あるいは抵抗率といいます。

比電気抵抗が大きいほど電機は流れにくく、発生するジュール熱も大きいです。

銀は銅より比電気抵抗が低いですが採算が合いません。

超電導

Super Electrical

超電導とは電気抵抗が0ということです。

抵抗が0ということは電気が使用しない限り永遠に流れ続けます。

ある特定の物質を混ぜ合わせて作った材料を冷やすと「電気抵抗が0になる」という現象が起こりあした。

これを超電導現象といいます。

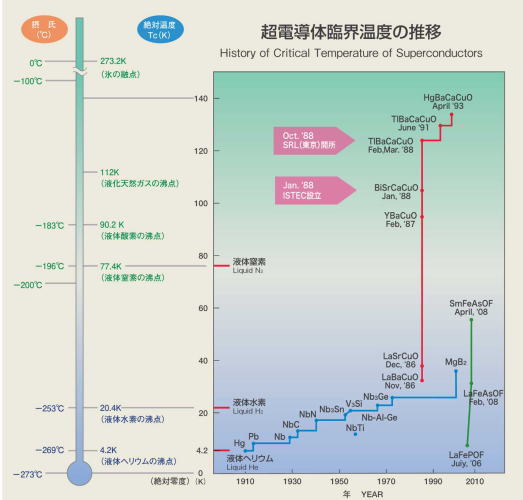

超電導状態になる温度のことを臨界温度Tcと呼びます。

1911年にオランダの物理学者「カマリン・オンネス」により超電導という現象が発見されました。

その時は−243℃でした。

1986年にIBMチューリッヒ研究所にてミューラー博士とベッドノルツ博士によって−238℃という高温超電導がみいだされました。

現在では−196℃で安定した超電導状態を保つことが可能になりました。

これにより液体窒素で冷却すれば実現できるようになり超電導を保つコストが安価になり応用の幅が増えました。

更に−138℃で超電導になる物質まで発見されています。

超電導の特徴

1.電気抵抗がゼロである.

電気を発電所から家庭、工場までロスなく送ることができます。

とても細い線でも大量の電気を送ることができます。

超電導線材で閉回路を作れば、電流はいつまでも流れ続けます。つまり、電流が直接貯蔵できます。

2.強い磁場が電力消費をせずに発生できます。

強力で超小型のモーターが作れます。

超高速で低消費電力のコンピューターが実現できます。

3.電気抵抗が0ならば電気抵抗によるジュール熱がなくせます。

CPUの発熱も削減できます。

常温で超電導可能な物質を作成しましたら、ノーベル賞間違いなしです。