〔豊田市渡刈町の起源〕 私が住んでいる渡刈町(少し前までは上渡刈)の由来は下記のように伝えられています。 村名は往古、持統天皇(西暦687~)が三河に行幸されたとき、本村末の原野に鷹狩りし 給ふ、是により創め鷹狩村と称し後世転化して遂に都賀利・登加刈・現今の渡刈と書くに至った。 渡刈は、すなわち鳥狩りの義で万葉集にある、「梓弓末の原野に鳥狩りす、君が弓弦のたゆむをおもえば」 の古歌とともにその聖跡を碑によって伝え、現在の渡刈町の糟目春日神社に現存している。 なお、奈良朝(710~781)中期此の地方を末の原野・上野・緑野と称し”三つ野”の言った。 「古風土記」に、大和武尊東征の時、矢作河畔に多く矢を矧ぐ翁あり、因って矢作川と名付くとある。 此の地当時海水湾入する河口で人呼んで塩満(しおさし)と言う。 ・・・以上は、上郷風土記・上郷町誌による。 1.はじめに・この写真の中央の農地が”水入遺跡”で、現在発掘中です。 ここに”豊田東IC”が建設されます。 その完成時期は2002年4月の予定でしたが約1年遅れの2003.3.15に開通式が行われました。 そして2005年の愛知万博までに、東海環状自動車道と 第2東名の一部が完成します。それらの状況を私がこのページで時々報告していきます。 ”我が家の庭から東方の眺め”

”我が家の庭から東方の眺め”中央の農地が”水入遺跡”で、その向こう側が矢作川の現在の堤防です。 そして、その向こうの中央の山が”村積山/海抜256.9m/岡崎市”です。 (98年11月撮影,)

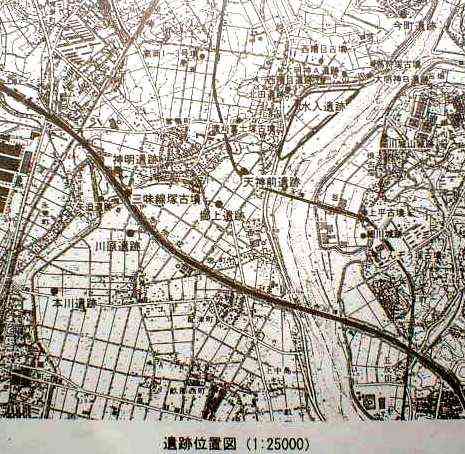

2.水入遺跡周辺の遺跡水入遺跡の調査結果を見る前に、周辺の状況を見てみると、矢作川の両岸に多くの遺跡が 立地している事が分かります。水入遺跡と同じように、第2東名自動車道建設関連で’97年度 (財)愛知県埋蔵文化財センターが発掘調査を行った、川原遺跡・郷上遺跡・矢迫遺跡や’98年度 調査を行った本川遺跡・天神前遺跡・今町遺跡、また’98年度豊田市教育委員会による発掘調査 が行われた三味線塚古墳や神明遺跡などがあります。これらの遺跡は縄文時代から 江戸時代までのものであり、この地域は連綿と人々が活動を続けていた場所ということができます。 特に、水入遺跡周辺には縄文時代の大明神A遺跡・西糟目遺跡・北田遺跡(何れも既に無くなっています) や西糟目古墳・渡刈富士塚古墳(現存)などがあったことが知られています。さらに、矢作川対岸の岡崎市 には、室町・戦国時代活躍した細川氏の関連する細川遺跡(細川御前田城)や細川松平氏の居城 といわれる細川城山遺跡などが現在も残っています。 ”水入遺跡とその周辺の遺跡群の地図”

”水入遺跡とその周辺の遺跡群の地図”この地図の所在地は、現在の豊田市渡刈町・永覚町・配津町にまたがる地域です。 〔参考〕 ・昭和39/3/1~愛知県豊田市 ・昭和36/4/1~愛知県碧海郡上郷町 ・明治39/5/1~愛知県碧海郡上郷村、 ・明治22/10/1~愛知県碧海郡寿恵野村 ・明治5/1~額田県碧海郡渡刈村 ・明治元年6/9~三河国碧海郡渡刈村 ・江戸時代~三河国碧海郡上野郷 ・奈良時代~三河国?三つ野(末の原野・上野・緑野) ・上郷町誌より抜粋。

3.水入遺跡に三河古代人のロマンを求めて1)第1回遺跡現地説明会に参加して(1999/3/21実施)私の家の東側の河川敷を散歩すると、かなり大規模な遺跡発掘調査が2箇所で行われています。 この度、’98年度に行われた調査結果の現地説明会がありましたので、 デジカメをぶら下げて参加しました。当日配布された説明資料と私が撮った写真を基に報告します。 (1)水入遺跡の概要 水入遺跡は、豊田市渡刈町字大屋敷と字下糟目に存在する古墳時代kら江戸時代にかけての遺跡です。 現在の地図では、矢作川と明治用水にはさまれた沖積地とされていますが、調査の結果、本遺跡は 篭川面(かごがわめん)と呼ばれる矢作川の右岸に形成された低位段丘面上に位置していることがわかりました。 今回の発掘調査は,第2東名自動車道の豊田東ICの建設に伴うもので、日本道路公団より愛知県教育委員会 を通して委託を受け、(財)愛知県埋蔵文化財センターが調査を実施しています。 発掘調査は、’97/7から遺跡の範囲確認調査を行い、9月からA・B・C・Dの4つの調査区に分けて11600平方メートル を調査しています。 調査の結果、水入遺跡は①縄文時代、②古墳時代、③奈良・平安時代、④鎌倉時代、⑤室町・戦国時代、 ⑥江戸時代の6つの時期に区分されていることが明らかになっています。 発掘調査は現在進行中で、慎重に検討しなければならない課題が多いようです。 次ぎに発掘状況の写真を見ながら少しコメントします。。 (2)発掘状況 ①C区(南側)の発掘状況 この発掘現場は、現在の農地表面より4~5mも下がった所です。

この発掘現場は、現在の農地表面より4~5mも下がった所です。ここは、かっての矢作川の水際で、古墳時代中期(5世紀初め)に三河人の先輩が生活した所です。 大規模な祭祀遺構付近から古墳時代中期の土師器(はじき)や、 小型壷・高杯・滑石製模造品・木製品(鋤鍬先などの農機具など)がかなり出土しました。 これらの調査結果から、「水辺の祭祀」に関する遺構群と思われ、 矢作川中流域の川港的な集落とその関連遺構である可能性が考えられる。 皆さん、当時の矢作川の清流を想像して下さい。 私の子供の頃ですら、遠足の途中に立ち寄って水筒に 水を汲んで飲んだり、手掴みで魚を捕っていました。 ②D区(北側)の発掘状況 この場所からは、奈良時代(7世紀後葉から8世紀前半)の掘立柱建物・竪穴住居で構成される

集落遺跡とこれに重複して鎌倉時代(13世紀)の墓とその関連施設が検出されました。

この場所からは、奈良時代(7世紀後葉から8世紀前半)の掘立柱建物・竪穴住居で構成される

集落遺跡とこれに重複して鎌倉時代(13世紀)の墓とその関連施設が検出されました。出土遺物は、奈良時代の竪穴住居から多量の須恵器・土師器が、 鎌倉時代の土溝からも中世陶磁器類が出土しました。 これらの調査より、奈良時代の集落遺跡と鎌倉時代の墳墓である可能性が考えられる。 ③出土した発掘遺物 3月21日の現地説明会で、展示された土器、主にC地区から出土した発掘遺物です。

3月21日の現地説明会で、展示された土器、主にC地区から出土した発掘遺物です。

D地区では鎌倉時代の墳墓が90も確認され、

その副葬品の一つにこのような刀子(とうす)が出てきました。

D地区では鎌倉時代の墳墓が90も確認され、

その副葬品の一つにこのような刀子(とうす)が出てきました。

こらはC地区から出てきた木製遺物です。遺跡調査員にこれは何ですかと聞くと、

古墳時代のDoorの取っ手と考えられると言う説明がありました。

こらはC地区から出てきた木製遺物です。遺跡調査員にこれは何ですかと聞くと、

古墳時代のDoorの取っ手と考えられると言う説明がありました。

これは、鎌倉時代の三河の先人が使っていた茶碗(中国製の青磁椀と土器)です。

これは、鎌倉時代の三河の先人が使っていた茶碗(中国製の青磁椀と土器)です。

(3)調査結果まとめ(現在から過去へ) ①現代から江戸時代 江戸時代から現在のような耕作地、ただし現在の耕地面よりかなり低く、江戸後期の度重なる 水害により土砂で嵩上げされた。 ②室町・戦国時代 まだ調査中で詳しくは分からないが、矢作川の流れにさらされ、沼地のような状況と思われる。 これを食止め、耕地を維持するため矢作川に堤を作ったと考えられる。 ③鎌倉時代 沼地のような状況ですが当時の遺物が出たので近くに人々の生活が考えられる。 またこの時代の墓地が90基確認されたことからかなり大規模な墓地があった。 ④奈良・平安時代 大溝と集落の南端が確認され、矢作川沿いの大溝と広場で人々が活発に活動した。 ⑤古墳時代 かっての矢作川の岸が確認された。川岸近くの流れはゆるやかで、崖の上から投げ捨てた 古墳時代の土器が流されず多数出土。なた川岸で祭祀が行われ、近くに竪穴住居があった。 ⑥縄文時代 このあたりで縄文時代というとあまりなじみがないが、水入遺跡ではほんの少し縄文時代の 遺構と遺物が確認された。この時代はやや高い台地の上に集落を営み、水辺の低いところで 食料の加工などの活動があったとみられる。 2)第2回遺跡現地説明会に参加して(1999/12/4実施) 小春日和の12/4日の午後第2回水入遺跡説明会があり出かけてみました。 説明会は新聞で発表されたこともあり町内や近郊の史跡マニヤが沢山見学に来ました。 その状況をデジカメに収めてきましたので見てください。 (1)発掘状況  ”説明会の状況(その1)”1999.12.4

”説明会の状況(その1)”1999.12.4

”説明会の状況(その2)”1999.12.4

”説明会の状況(その2)”1999.12.4

”古墳時代の土器発掘の状況”1999.12.4

”古墳時代の土器発掘の状況”1999.12.4

”古墳時代の大溝発掘の状況”1999.12.4

”古墳時代の大溝発掘の状況”1999.12.4この大溝の中には自然木や木製品が沢山混じった土層(6~8層)が堆積していました。 木製品には機織具や横槌(よこづち)など実用品のほか、建物の部材や階段がまとまって 出土したところがあり、付近に高床式の建物の存在を思わせます。 また、祭祀に使われたと見られる刀形木・剣形石製模造品・臼玉などが注目されています。 これらの様子から、5世紀ごろ矢作川の清流を引き込んでの大躍進の時代があったと考えられます。  ”古墳時代の大溝遺物”1999.12.4

”古墳時代の大溝遺物”1999.12.4 ”古墳時代の横槌”1999.12.4

”古墳時代の横槌”1999.12.4古墳時代中期の大溝の中から出てきた木製の横槌です。 溝底の地下水にさらされていたので腐らなかったそうです。 この槌はなんと5世紀頃の三河の先輩が使っていた物です。 使い勝手の良いデザインですね。  ”古墳時代の遺物”1999.12.4

”古墳時代の遺物”1999.12.4

”縄文時代の遺物”1999.12.4

”縄文時代の遺物”1999.12.4

”古代の遺物”1999.12.4

”古代の遺物”1999.12.4

(2)水入遺跡の発掘調査まとめ 説明会の資料の最後に、これまでの調査で分かってきた水入遺跡のカンタンなまとめがありましたので、 そのまま紹介します。 ①原始 日本がまだ大陸と陸続きだった旧石器時代には、既にこの辺りには人々が暮らしはじめた ようです。そして、縄文時代(約1万2000年前~)には、竪穴住居に住んでいました。 しかし、弥生時代.(B.C.4C頃~)の様子はよく分かっていません。 ②古代 古墳時代(4C頃~)には、矢作川と大溝にかこまれた場所で、何らかのお祭りが行われて いたようです。白鳳時代(645年~)、奈良時代(710年~)には無数の竪穴住居がつくられて いました。しかし、平安時代(794年~)の様子は謎です。 ③中世 武士が活躍する鎌倉時代(1192年~)頃から、この辺りはお墓がたくさん作られてきます。 また、室町時代(1336年~)の後半にあたる戦国時代(1467年~)の末期(豊臣秀吉の天下 統一が1590年)には、溝で仕切られた区画がありました。戦いに備えたのでしょうか? ④近世 なぜ、この遺跡は埋もれてしまったのでしょうか?それは、江戸時代(1603年~)に頻繁に おきた洪水に原因があるのです。”水入”という呼び方もこの時代に生まれたのかもしれませんね。 ⑤近現代 明治時代(1868年~)、大正時代(1912年~)、昭和時代(1926年~)、 平成時代(1988年~)とこの辺りはめまぐるしく発展して来ました。そして、現在行っている 発掘調査の後、ここは高速道路のインターチェンジができる予定です。 4.第2東名『豊田JCT・豊田東IC』建設状況報告1)豊田東ICのロケーションと完成予想図平成14年4月頃には、第2東名の豊田東ICが完成します。 その場所が現在発掘調査中の”水入遺跡”です。その場所と完成予想図を見て下さい。  ”豊田東ICのロケーションです”

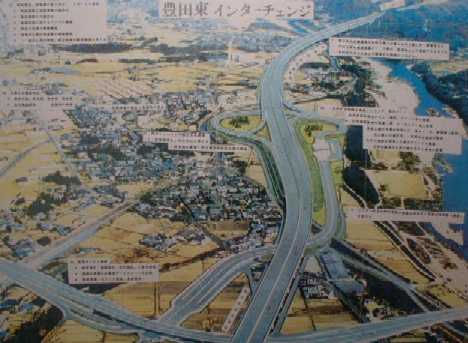

”豊田東ICのロケーションです”この図の豊田東JCTのところうが”豊田東IC”になるところです。ここで伊勢湾岸自動車道路と 現在の東名がつながり、そして松平ICのあたりで第2東名に接続されます。  ”豊田東ICの完成予想図です”

”豊田東ICの完成予想図です”この絵の中央が豊田東ICで水入り遺跡です。 少し下の東西に走る道路が現在の国道248号線で 、東へ行くと葵大橋経由で岡崎市街となります。 2)豊田JCT工事の進捗状況  ”豊田東JCTの工事状況”1999.10

”豊田東JCTの工事状況”1999.10巨大な橋桁が現在の東名高速の上空に2つお目見えしました。この工事は夜間東名を 全面交通止めして行われ、真夜中にかけられました。多くの野次馬が見学に来たそうです。  ”豊田東JCTの工事状況”2000.11.23

”豊田東JCTの工事状況”2000.11.23秋晴れの午後、JCT工事の進捗状況を見に行きました、高架部分の橋桁も70%ぐらい 出来上がっていました。橋桁は予め組み立てたものを巨大なクレーンで吊り上げる工法と 橋脚上で組み立ててせり出して橋脚間を渡す工法があるようです。  ”豊田東JCTの工事状況”2000.11.23

”豊田東JCTの工事状況”2000.11.23巨大なクレーンはトレーラーで運ばれたユニットを現地で組み立てます。 そのユニットの巨大さに感心しました。 クレーンのベースには吊り上げ重量以上のバランスウエイトが積まれます。  ”豊田東JCTの工事状況”2000.11.23

”豊田東JCTの工事状況”2000.11.23 ”豊田東JCTの工事状況”2000.11.23

”豊田東JCTの工事状況”2000.11.23明神遺跡公園から見た豊田JCTです。まだまだ工事は続きますが、 JCTの全容が想像できる程に工事が進んでいました。 3)豊田東IC工事の進捗状況  ”豊田東IC工事状況”1999.12

”豊田東IC工事状況”1999.12豊田東のIC工事は、遺跡調査の終了したところから既に始まっています。 この写真はランプウエーの橋桁の基礎工事です。  ”豊田東IC工事状況”2000.7.3

”豊田東IC工事状況”2000.7.3豊田東のIC工事の主要なコンクリート構造物が出来あがりました。現在は盛り土工事が 盛んに行なわれています。  ”豊田東IC工事状況”2000.7.3

”豊田東IC工事状況”2000.7.3同上  ”豊田東IC工事状況”2000.12.4

”豊田東IC工事状況”2000.12.4同上  ”豊田東IC工事状況”2001.6.27

”豊田東IC工事状況”2001.6.27現時点で盛り土工事が70%近く進んだ模様です。 約70万立方メートルの土石がダンプで運ばれました。それでもピラミッド1個1/3です。 100万立方メートルの達成は年末になるそうです。この写真は我が家の2Fから南方の風景です。 真近に向ってくる道路は登り4車線からの出口と導入路です。本線の設計速度は120Km/hです。  ”豊田東IC工事状況”2002.5.19

”豊田東IC工事状況”2002.5.19現時点で盛り土工事は完了の模様です。 約100万立方メートルの土石がダンプで運ばれました。手前の道路が登り車線のランプウエイです。 現在、明治用水上架橋の橋脚の基礎工事が行われています。  ”豊田東IC開通”2003.3.15

”豊田東IC開通”2003.3.15開通に先立ち、3月2日には、渡刈町内の住民を対象に見学会が実施されました。さらに、3月8日には、 豊田市民のジョギング&ウォーク大会が盛大に行われ、ICの開通を祝いました。 当面は、このICを入るとこの写真のように名古屋と静岡方面に限り進むことになります。  ”豊田東IC開通

”2003.3.15

”豊田東IC開通

”2003.3.15その見学会の風景です。ICから東名豊田ジャンクションまでを見学しました。 そこは、ビルの屋上の空中道路です。路面の照明も工夫されていました。 夜間は自動車の腰の高さから、横長のナトリウム光ランプで両側から路面のみを照らします。 従来の高空からの照明は、周囲の稲作などの農作物に悪影響があり、その障害を除くための配慮が伺われました。  ”矢作川橋の主塔”2004.9.16撮影

”矢作川橋の主塔”2004.9.16撮影豊田東ICの北約1Kmに総工費350億円の巨大橋が建設されました。 その工事説明会に出かけ、矢作川右岸の主塔のテッペン110mに登って、私が撮影した写真です。 ここからは、年に2から3回富士山が見えるそうです。その展望は素晴らしく、 眼下の水源公園と三河の山並み、下流に広がる三河平野とTMCの工場群を鳥瞰できました。  ”矢作川橋完成”2005.2.27撮影

”矢作川橋完成”2005.2.27撮影日本の橋梁技術を誇る中央一面吊りの斜張橋は完成しました。 片側4車線で、第2東名最大の架橋です。 豊田ジャンクションから豊田東ICを通過し、 この橋を渡るとMAG道路(三重・愛知・岐阜東海環状線)と第2東名(工事保留中)に分かれます。 したがって、東面はMAG道路通過車両のみが使うことになります。

”水入遺跡発掘調査と豊田東ICの建設報告終了”

ご訪問有難うございました。.gif) ********

********

.gif) 明治用水 ******* 明治用水 *******

|

”豊田東IC完成時の眺め”

”豊田東IC完成時の眺め” ”豊田東IC完成3年後の眺め”

”豊田東IC完成3年後の眺め” ”豊田東IC完成5年後の眺め”

”豊田東IC完成5年後の眺め” ”豊田東IC完成9年後の眺め”

”豊田東IC完成9年後の眺め” ”水入遺跡地区の

”水入遺跡地区の