1)殉国七士の墓参拝記

三ヶ根山は愛知県幡豆町にあり、三河湾に面する標高320mの独立峰である。形原温泉から有料道路を通って山頂に登ると、

「比島観音」と「殉国七士の墓」がある。ここから南方を望むと、三河湾の向うに渥美半島が長々と横たわり、

その先に遠州灘が広がる。

三ヶ根山は愛知県幡豆町にあり、三河湾に面する標高320mの独立峰である。形原温泉から有料道路を通って山頂に登ると、

「比島観音」と「殉国七士の墓」がある。ここから南方を望むと、三河湾の向うに渥美半島が長々と横たわり、

その先に遠州灘が広がる。

終戦の日が近づくと毎年、首相の靖国神社参拝の賛否をめぐって新聞紙上が大騒ぎになった。

極東裁判で死刑判決を受け、絞首刑になった七名のA級戦犯が靖国神社に合祀されているのが問題だと言う。

その墓が三ヶ根山頂にあると聞き、尋ねてみることにした。

「殉国七士の墓」の脇に碑が立っている。

■米国の原子爆弾使用、ソ連の不可侵条約破棄、物資の不足などにより敗戦のやむなきに至った日本の行為を

米中英ソ濠加佛蘭新蘭印比11ヶ国は極東国際軍事裁判を開き事後法によりて審判し

票決により昭和23年12月23日未明、土肥原賢二、松井岩根、東條英機、武藤章、板垣征四郎、廣田弘毅、木村兵太郎七士の

絞首刑を執行した。

横浜市久保山火葬場よりその遺骨を取得して熱海市伊豆山に安置していた三文字正平弁護士は幡豆町の好意により

これを三ヶ根山頂に埋葬し遺族の同意と清瀬一郎、菅原裕両弁護士等多数有志の賛同とを得て墓石を建立した。

遥かに遠く目を海の彼方にやりながら太平洋戦争の真因を探求して恒久平和の確立に努めたいものである。

境内の南側斜面に日本軍隊の戦死者を弔う慰霊碑が立ち並んでいる。「第一航空通信連隊」の慰霊碑等に並んで、

「軍馬の碑」がある。戦時、日本全国の農村から多くの農耕馬が軍馬として徴発され、門司港から軍用船で戦地に渡った。

その数、百万頭に及ぶといわれている。そして、馬は再び故国の地を踏むことはなかった。

門司港には、馬にとって最後のお別れの水を飲んだところになった「水飲み場」が今も残されている。

慰霊碑の列の前を更に歩を進めると、18気筒複列エンジンの残骸が展示され、次の説明があった。

■この航空機エンジンはかっての大東亜戦争中(昭和20年頃)米軍航空隊による日本本土空襲による最大の

爆撃機B29四発機のエンジンであります。

日本の迎撃機により遠州灘上空で撃墜され、渥美半島沖で海中より当地の漁船が航海中に網にかかり拾い上げたものです。

戦後30有余年海中に没したまま最近まで太平洋の海底に眠っておりました。まだ、日本軍米軍の航空機の残壊が海中に没し

ていることと思われます。日本軍、米軍を問わず戦死者の御冥福をお祈り申し上げます。

■この航空機エンジンはかっての大東亜戦争中(昭和20年頃)米軍航空隊による日本本土空襲による最大の

爆撃機B29四発機のエンジンであります。

日本の迎撃機により遠州灘上空で撃墜され、渥美半島沖で海中より当地の漁船が航海中に網にかかり拾い上げたものです。

戦後30有余年海中に没したまま最近まで太平洋の海底に眠っておりました。まだ、日本軍米軍の航空機の残壊が海中に没し

ていることと思われます。日本軍、米軍を問わず戦死者の御冥福をお祈り申し上げます。

殉国七士奉賛会

三ヶ根山頂に「比島観音」も安置されている。

■由来

この比島観音は太平洋戦争においてフイリッピン方面全域の戦没者50余万人の戦友と同胞の御霊ご供養と

永遠の平和を祈念して、全国の遺族戦友6千余名の浄財により昭和47年4月2日ここ三ヶ根観音境内に建立す。

その一隅に、太平洋戦争当時の航空機用星型エンジンの残骸が展示され、次の説明がある。

■ゼロ戦について

■ゼロ戦について

気筒数14

、馬力1,000

、 製造 三菱重工業名古屋製作所

このプロペラとエンジンは、

第二次大戦中に勇名を轟かせた海軍の零式艦上戦闘機のものです。

昭和52年春豊橋市高塚町沖約800mの遠州灘で底引き網の漁中に蒲郡市西浦町鈴木勝氏が見つけて比島観音奉賛会に

奉納された貴重な資料であります。

昭和53年4月2日

比島観音奉賛会

その後、お寺参りの会で再び三ヶ根山を訪れる機会を得た。

この時二つのエンジン「B-29用と零戦用」の気筒口径を測定しようと巻尺を持参した。

測定結果は次の通りである。

■B-29四発機のエンジン

このエンジンの気筒口径の測定値は148mmであった。

文献(注参照)によれば、B-29用R3350エンジン(18気筒複列、離昇馬力2,100ps、

エンジン1基当りの総排気量54.860L)、口径155.6mm、行程160.2mmとあり、

これが正しいとすれば残骸の口径は8mmも小さいことになる。

(注)

B-29写真博物館

JA2TKO & B29 MUSEUM: http://www.sun-inet.or.jp/~ja2tko/jap/ok_b29.museum.html

当該残骸をB-29エンジンではなく

別のものであると結論付けるには、もっと詳細な調査を必要とする。

これを知った人々がチームを組み、再測定したり米国調査したりしてある結論を得るに至った。

その経緯の概要は序文に、調査内容の詳細は第4章で述べる。

■零式艦上戦闘機用エンジン

このエンジンの気筒口径の測定値は140mmであった。

零戦用エンジンはよく知られている中島製14気筒複列「栄」であり、その口径は130mmであるから、

ここに展示されているものは、明らかに零戦用ではない。

我国の空冷星型エンジンは中島飛行機と三菱発動機が製造していた。

中島は「栄」(14気筒複列、口径130mm、行程150mm)と「誉」(18気筒複列、口径130mm、行程150mm)が

主力機種であり、三菱は14気筒複列の「瑞星」(口径140mm、行程130mm)、「金星」(口径140mm、行程150mm)および

「火星」(口径150mm、行程170mm)の三種に重点を置いていた。

展示されているエンジンの口径が140mmであると言うことは、「瑞星」か「金星」のいずれかの公算が高い。

「瑞星」を搭載した機体は「94式水偵」、「屠龍」等で、零戦はこれを試作二機に採用しただけであった。

「金星」を搭載した機体は「零式水偵」、「96式陸攻」、「99式艦爆」、「彗星」、「5式戦」等と多岐に亘っている。

以上のうち「屠龍」、「彗星」、「5式戦」は東海軍管区内に侵入したB-29と交戦し、

なかには遠州灘まで追尾して行ったものもいたかもしれない。

2)B-29愛知爆撃総括

B-29愛知爆撃総括

B-29による愛知県内の目標に対する爆撃は、昭和19年12月13日から始まり、

20年8月7日まで24回に及ぶ。この間に出撃したB-29は延べ3,736機(平均150機)であった。

愛 知 空 襲

| 番号

| 日付 |

目標 |

機数 |

爆撃法 |

焼失面積 |

|---|

| 12

| 12.13 |

三菱発動機 |

90 |

昼間高高度 |

0.064平方キロ |

|---|

| 13

| 12.18 |

三菱航空機 |

89 |

同上 |

0.086 |

|---|

| 17

| 1.3 |

名古屋港 |

97 |

同上 |

0.013 |

|---|

| 19

| 1.14 |

三菱航空機 |

73 |

同上 |

0.015 |

|---|

| 22

| 1.23 |

三菱発動機 |

75 |

同上 |

不十分 |

|---|

| 34

| 2.15 |

三菱発動機 |

117 |

同上 |

0.019(5.4%) |

|---|

| 41

| 3.12 |

名古屋市街 |

310 |

夜間低高度 |

5.285 |

|---|

| 44

| 3.19 |

名古屋市街 |

310 |

同上 |

7.618 |

|---|

| 45

| 3.25 |

三菱発動機 |

249 |

同上 |

0.016 |

|---|

| 48

| 3.30・31 |

三菱発動機 |

14 |

同上 |

僅少 |

|---|

| 59

| 4.7 |

三菱発動機 |

193 |

昼間中高度 |

0.333(94%) |

|---|

| 174

| 5.14 |

名古屋北部市街 |

524 |

同上 |

甚大 |

|---|

| 176

| 5.16・17 |

名古屋南部市街 |

516 |

夜間低高度 |

良好 |

|---|

| 193

| 6.9 |

愛知航空機 |

44 |

昼間中高度 |

95.7% |

|---|

| 210

| 6.20 |

豊橋市街 |

141 |

夜間低高度 |

1.4(50%) |

|---|

| 226

| 6.26 |

造兵廠千種 |

35 |

昼間中高度 |

効果大 |

|---|

| 227

| 6.26 |

造兵廠熱田 |

32 |

同上 |

同上 |

|---|

| 229

| 6.26 |

愛知航空機永徳 |

67 |

同上 |

同上 |

|---|

| 230

| 6.26 |

住友金属 |

33 |

同上 |

同上 |

|---|

| 260

| 7.9・10 |

岐阜市街地 |

135 |

夜間低高度 |

74% |

|---|

| 264

| 7.13 |

一宮市街 |

130 |

夜間低高度 |

0.241(8%) |

|---|

| 280

| 7.19・20 |

岡崎市街 |

130 |

同上 |

68% |

|---|

| 287

| 7.24 |

愛知航空機永徳 |

74 |

昼間中高度 |

未確認 |

|---|

| 290

| 7.24 |

中島飛行機半田 |

127 |

同上 |

44.2% |

|---|

| 317

| 8.7 |

豊川海軍工廠 |

131 |

同上 |

甚大 |

|---|

(注)番号:作戦任務番号

日付:爆撃時(日本時間:番号17以降は1945年)

機数:出撃機数(目標上空に達した機数はもっと少ない)

昭和20年6月26日、名古屋市内の複数目標を攻撃したB-29の乗員が目撃した日本側の迎撃機の機種と機数は次の通り。

| コードネーム

| 通称名称 |

正式名称 |

目撃機数 |

|---|

| (Unidentified)

| ― |

― |

13 |

|---|

| Zeke

| 零戦 |

零式艦上戦闘機 |

12 |

|---|

| Tony

| ― |

5式戦闘機 |

11 |

|---|

| Tojo

| 鍾馗 |

2式戦闘機 |

19 |

|---|

| Nick

| 屠龍 |

2式複座戦闘機 |

13 |

|---|

| George

| 紫電 |

局地戦闘機「紫電」 |

2 |

|---|

| Oscar

| 隼 |

1式戦闘機 |

5 |

|---|

| Frank

| 疾風 |

4式戦闘機 |

1 |

|---|

| Irving

| 月光 |

夜間戦闘機「月光」 |

6 |

|---|

| Jack

| 雷電 |

局地戦闘機「雷電」 |

5 |

|---|

|

| |

計 |

87 |

|---|

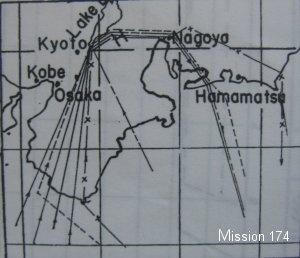

■名古屋北部市街(昭和20年5月14日)

■名古屋北部市街(昭和20年5月14日)

この作戦に参加した爆撃群は次の通り

第58爆撃群(テニアン西飛行場)

第73爆撃群(サイパンイスレー飛行場)

第313爆撃群(テニアン北飛行場)

第314爆撃群(グアム北飛行場)

各爆撃群は、紀伊半島沿岸で飛行大隊

(12機程度)毎に集合し、編隊を組んで

北上し、

琵琶湖南端に達すると右旋回し、

Initial Point(3511N - 13606E)から攻撃目

標に向け直進した。

高度:16,000 〜 18,000フイート

目標までの距離:47マイル

飛行時間:9分

名古屋北部を爆撃したあと右旋回し、3438N-13717E(渥美半島南方の遠州灘)を通り、

硫黄島を経由して各飛行場に帰投した。

この作戦で失った機体は11機で、うち1機は日本機により撃落され伊勢湾に海没、

他の1機は高射砲弾が命中し目標上空で第2エンジンが発火、降下し視界から消えた。

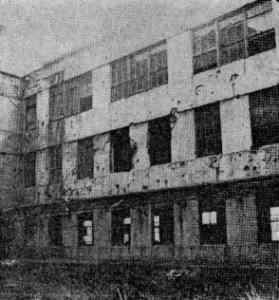

・名古屋北部市街爆撃写真

写真左: 爆撃を受けて満身創痍の名発本館、名大附属保健学情報資料室として現存/東区大幸南町

写真右: 名古屋北部市街爆撃時(5月14日)と思われる、炎上しているのは名古屋城 西側地域

■名古屋南部市街(昭和20年5月16日深夜

二日前の名古屋北部市街攻撃に続く大空襲。

その結果をまとめた第21爆撃機軍団司令部「作戦任務報告書」に「火の玉」(Ball of Fire)に関する記述がある。

その正体は「大気プラズマ」ではないか、との説がある。

1.ある乗員がバスケットボール大のオレンジボール3個が、25フイートほどの航跡を曳いて目標地域から発射されるのを見た。

その焔は高度8,000フイートまで続き、そこで燃え尽きた。

2.高度16,000フイートで、

火の玉が5-8時方向の低空をB-29に10分間追尾した。

3.帰途、乗員が火の玉を海岸から20マイル離れた外洋で目撃した。

その火の玉はB-29を4-6時方向の低い高度を1,200から1,500ヤード後方を15分間追尾した。

その機は計器速度を時速260マイルに増速して、火の玉を引き離すことができた。

4. 火の玉を名古屋西方で見た。それは高度15,000フイートにおいて6時水平方向でB-29を追尾した。

同空域・同時間に敵航空機はいなかった。このように火の玉に15分も追尾されたB-29はほかにない。

5.ある砲手が目標上空15,200フイートで、赤色の火の玉を約1マイル離れて6時水平方向に見た。

それは、高度を上げながら少しずつ接近するように見えた。その輝きは明るくなるにつれ、赤色から白色に変化した。

その火の玉は半マイル以内には接近せず、陸地の終端まで追尾して来た。最後は再び明るい赤色になって燃え尽きた。

大きさは直径約3フイート程度だった。

6.ある航空機が火の玉と見られる未確認機に追尾された。

この物体は3時48分に爆弾を投下した直後に現れた。この赤色または「焔の色」をした光は5時方向の位置に、

B-29が退避行動をとるまで追随した。この物体はいったん後方に離れたが、再び追いついてきた。

増速して振り払おうとしたが、明らかになんの努力もなしに同じ位置についてきた。

次に、出力を下げると相手もまた減速した。B-29の約300ヤード後方に居続けた。

その光度はB-29の着陸灯と同じ位だった。

7.火の玉がNagoshima (紀伊長島?)又は Awase(尾鷲?)から離陸した。

それは曳光弾のように見え、すぐ航空機まで接近して来て5時低空位置で追随した。

距離約1,000ヤード。計器速度で毎時225ノットでは近づき、250ノットでは離れる。

ほぼバレーボール大で、後方に何かを噴出していた。翼や胴体は見えなかった。

■豊川海軍工廠(昭和20年8月7日)

この攻撃に、硫黄島を飛び立ったP51戦闘機(マスタング)45機が参加した。

この護衛戦闘機団は先ず、先導B-29爆撃機団を目標上空から10マイル先まで護衛した。

次いで出発点に戻り、B-29の第二波を護衛した。最後のB-29が目標上を去るまで護衛を続けた後、

基地へ何事もなく帰投した。

近くの豊橋海軍航空基地からは反撃の戦闘機の飛来はなかった。

6月9日の愛知航空機を上回る惨劇を招いたこの攻撃に立ち向かったのは、

御津(みと)町大恩寺山(標高94.4メートル)に置かれた海軍高角砲台である。

その応戦によりB-29喪失1機、重大な損害6機、軽微な損害15機を数えた。

以上、執筆者: 林弥一郎、Web転記編集 岡田邦雄、

参考文献:

史跡探訪・

B-29写真博物館

.gif)

.gif)