|

〔HP開設5周年記念特別企画〕

・・・安城歴史研究第27号 抜刷 2002.3.31発行・・・ 著者: 鈴木 丹 先生 B29:米陸軍、超長距離戦略爆撃機ボーイングB29

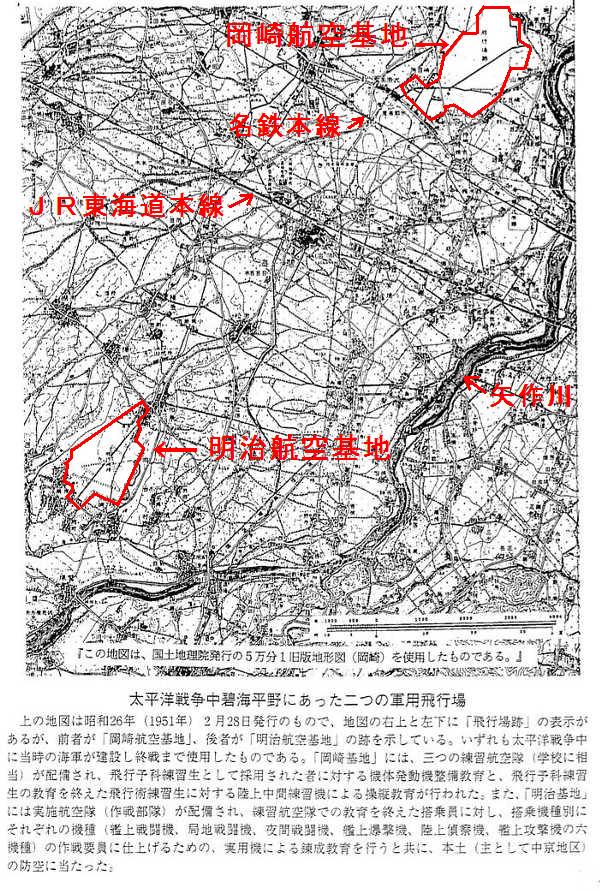

1944年9月15日に、明治基地で開隊した第210海軍航空隊(略称『210空』)は、前稿でも紹介したとおり練習航空隊(専ら航空機搭乗員・整備員の教育を目的とした

教育機関で航空学校に相当)の教育を終えた搭乗員を、作戦行動にたえ得る一人前の搭乗員に

仕上げる為の『練成教育』を主任務とするいわゆる練成教育隊であった。

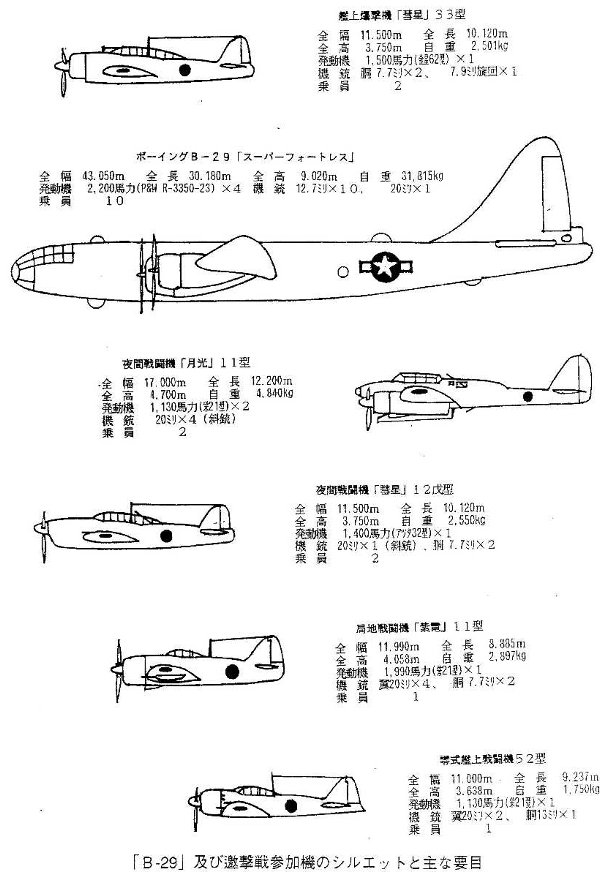

そして、艦上戦闘機(甲戦)、局地戦闘機(乙戦)、夜間戦闘機(丙戦)、艦上爆撃機(艦爆)、陸上偵察機(陸偵)、艦上攻撃機(艦攻)の6種の搭乗員を一箇所で集中的に訓練するた為に編成された特別の練成部隊であり、このような多彩な編成の航空隊の例は他には無く、航空母艦搭乗員の

集中訓練を想定して、風向如何に拘わらず風に向かって着陸訓練が行えるように計画されたと思われる互いに交差する6本の滑走路と共に、明治基地の大きな特色であった。

『210空』)は前述のとおり、まさに典型的な練成部隊ではあったが、航空隊の区分としては、いわゆる専ら教育を目的とする『練習航空隊』ではなく、第3航空艦隊(司令部 木更津、司令長官 吉良俊一中将のち寺岡謹平中将、主に東日本の防空を担当)直率の『作戦部隊』であった。

初陣は名古屋空襲で知られる1944年12月13日。この日明治基地から飛び立った210空所属の邀撃機は第1飛行隊(甲戦隊)の零式艦上戦闘機14機、第2飛行隊(乙戦隊)の局地戦闘機『紫電』4機、第3飛行隊(丙戦隊)の夜間戦闘機『月光』3機、第4飛行隊(艦爆隊)の艦上爆撃機『彗星』4機の計25機。

艦上爆撃機の『彗星』は99式3号3番爆弾(敵編隊の上空より投下し、編隊付近で爆発させ、飛散する弾子により敵機に損害を与える目的の30Kg爆弾)を搭載しての邀撃戦参加であった。因みに、この日の空襲では名古屋市東区大幸町三菱重工業名古屋発動機製作所が主目標として狙われ

、死者313人が出たが、翌日の新聞に掲載された大本営発表は、次のとおりであった。

1.マリアナ諸島のB29 80機内外は本12月13日午後各小数機を以て帝都付近及四国地方を

主力を以て愛知及静岡懸地方に来襲せり、邀撃戦果に関しては目下調査中なり

2.愛知、静岡両懸下に於いては若干の地上被害ありたるも爾他の地域には被害なし』

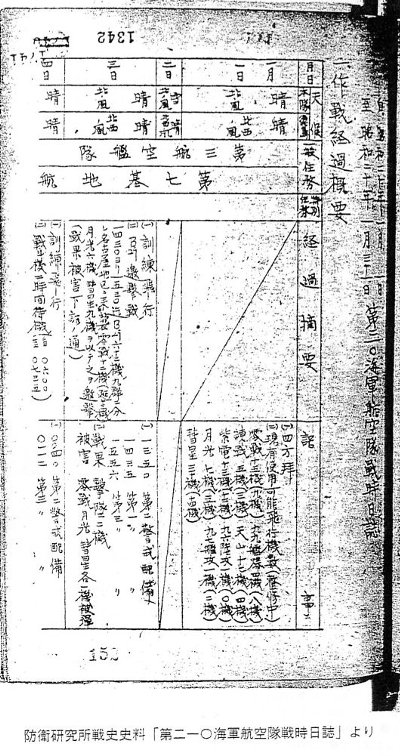

以後、210空のB29邀撃戦参加は翌1945年2月15日まで14回に及ぶ。その戦績は防衛研究所戦史部保管の『第210海軍航空隊戦時日誌』に残されていた。そこで、この機会に同日誌からB29邀撃戦関係部分を抜粋転記し、読者の参考に資したいと思う。資料の紹介という立場を配慮し、若干の読み難さはあろうが、字体文体共に極力原本に近い形で転記することにした。なお、文中4桁の数字は当時海軍が常用していた時刻の表示方法であり、『1234』は12時34分を示す。緑色字で記した部分は邀撃戦に直接関係無いが参考までに付記したものである。

茶色字は、米軍公表の該当作戦日の爆撃目標・損失機数など/HP編集者追加

・15日・・・

1000當基地上空ニ於テ訓練中ノ零戦1機B29 1機ヲ発見高度9500米ニ於テ補足攻撃セシモ之ヲ逸セリ 被害ナシ

・18日・・・

1300ヨリ1450迄B29 64機名古屋地区ニ来襲 零戦15機(延24機) 紫電8機(延16機)

彗星6機(延7機)月光4機(延7機)ヲ以テ之ヲ邀撃

・22日・・・

1250ヨリ1520迄B29 56機名古屋地区ニ来襲 零戦16機(延24機) 紫電11機(延12機)

彗星5機(延5機)月光5機(延6機)ヲ以テ之ヲ邀撃

・27日・・・

月光4機彗星1機1245ヨリ1455迄浜松上空哨戒 零戦13機紫電2機1345ヨリ1455迄基地上空哨戒

何レモ敵ヲミズ

・5日・・・

徳島派遣隊ヲ編成シ紫電隊ヲ徳島基地ヘ移動ス

(零戦1機 紫電7機 機練2機)

・9日・・・

1330ヨリ1440迄B29 17機基地上空付近ヲ通過 零戦9機月光4機彗星1機ヲ以テ之ヲ邀撃

・13日・・・

0400明治基地付近ニ強震アリ本隊ニ於テハ被害ナシ 隣接郷村被害甚大 隊外震災救護並ニ被害復旧作業ニ従事

・14日・・・

1445ヨリ1525迄B29 19機4群ニ分レ名古屋地区ニ来襲 零戦13機(延14機)月光3機彗星3機

ヲ以テ之ヲ邀撃

・19日・・・

情報ニ依リB29邀撃ノ為零戦12機月光4機1340ヨリ1515迄名古屋地区附近上空ヲ哨戒セシモ

基地南方ヲ東進セル2機ノ外敵機ヲ認メズ

・23日・・・

1435ヨリ1555迄21機14機14機ノ3群ニ分レ名古屋地区ニ来襲ノB29ニ対シ零戦延べ18機月光2機

ヲ以テ之ヲ邀撃

・27日・・・

警報ニヨリ零戦15機月光1機1225ヨリ1440迄名古屋地区並ニ基地上空哨戒何レモ敵ヲミズ

・10日・・・

1323ヨリ1540迄零戦5機彗星夜戦1機浜名湖上空ヲ哨戒何レモ敵ヲミズ

・15日・・・

1345ヨリ1530迄B29数十機名古屋地区ニ来襲 零戦延12機月光1機彗星延9機ヲ以テ之ヲ邀撃

以後、B29邀撃の記録はない。しかし、敵艦上機邀撃の記録があったので参考までに

付記しておく。

・第2次邀撃戦 1515ヨリ1600迄零戦9機基地並ニ豊橋上空ヲ哨戒何レモ敵ヲ見ズ

・17日・・・

・零戦4機0930浜松上空ニ於テ敵戦闘機多数ト交戦

この時期に名古屋地区に来襲したB29は、

いずれも1944年6月から7月にかけて米軍の手中に陥ちたマリアナ諸島(サイパン、グアム、テニアンの各島)に配備された米陸軍第20航空軍(軍司令官 アーノルド大将)第21爆撃コマンド(司令部 グアム、司令官 ハンセル准将のちルメー少将)麾下爆撃ウイング所属の機で、与えられた任務は航空機生産工場に対する高高度精密爆撃であった。

そのため敵機は8,000mから10,000m高高度で侵入してきたが、空気が希薄で気温の低い高高度での戦闘に備えの薄かった邀撃機はエンジンの馬力低下や爆弾投下装置の凍結等によるトラブルに戸惑ったようだ。邀撃戦を終えて帰投した搭乗員は、『油が漏れる』『速度が出ない』と口々に整備員に訴えたという。

そうした中で、20粍機銃を後部座席の後ろに斜め上方向けて固定して取り付け、敵機の後ろ下方に潜り込み、追尾しながら敵の死角から射撃するいわゆる斜銃(ななめじゅう)を装備した双発2座の夜間戦闘機『月光』の活躍が目立ったようだ。

なお前掲『210空戦時日誌』の中にある『彗星夜戦』とはこの斜銃を艦上爆撃機『彗星』12型に取り付け、B29攻撃用に改造した『彗星』12戌型のことである。同様の装備をした零戦を『零夜戦』と呼んだ。また、『錬機』は90式機上作業練習機の略である。

また陸軍は邀撃に当たり、B29に対する体当たり攻撃(特攻)を作戦の一部として行った模様であるが、その状況についは本稿の領域を越えるのでここでは触れないことにする。

日時に記憶は無かったが、西尾中学校(旧制)第16回卒業生の編集発行になる『私の太平洋戦争』に掲載された級友の一文『日記抜粋』には『12月18日(月)晴れ 午後空襲あり。B29一機、黒煙をはき墜つるを見る。快哉。』とあった。同じ日付の210空戦時日誌には『戦果 撃墜2機(確実)1機(成果確認セズ)』とある。

いま一つ、1945年2月、

海軍生徒採用試験委員長より海軍生徒採用予定者に対し、最寄の海軍航空隊等で健康診断を受けるよう在学中学校長を通じて通知があった。そこで同じ通知を受けた級友たちと連れだって明治基地北地区の隊門をくぐった。隊内の病院に案内され待機していると、突然隊内のスピーカーが『迎撃戦用意』を伝えた。

急遽、隊員に案内されて隊内の防空壕に退避した。どのくらい時間が経ったかわからないが警報が解除されて病院に戻った。すると間もなく飛行服姿の搭乗員が1人、同じ飛行服を着た幾人かの隊員に担がれ運ばれてきた。外科室に寝かされ早速人工呼吸が始められた。人工呼吸をしているのは同期生達であると聞いた。かなりの時間が経過したように思えたが、同期生の必死の努力の甲斐も無く遂に息を吹き返すことはなかった。

亡くなった搭乗員はB29の邀撃に参加した『月光』の偵察員、死因は酸素マスクの不調による窒息死であったようだ。雰囲気からしてなんとなく予備学生出身者であるように思えた。夕方になって電灯がついてからだと思うが、第1種軍装(紺色の冬季軍服)姿の士官が1人、軍医長に状況報告に来られた。『亡くなった搭乗員は、乗機が敵機を追跡中であったため、酸素マスクの不調に気付きながらもその旨を操縦員に告げるのをためらったのではないか』というようなことを言っておられた。軍医長(吉田光重軍医少佐)は即座に『戦死です』と告げられた。改めてここが戦場であることを肌で感じ取った一瞬であった。

無論この日も日時に記憶はなかったが、210空戦時日誌2月15日の欄には『被害 機上戦死1名』

の記載がある。そして、第13期飛行科予備学生戦死殉職者名簿には、2月15日戦死者のところに

210空所属隊員の氏名があった。小樽高等商業(現在の小樽商科大学)出身の『国広俊夫』、210空の職員名簿によれば昭和19年9月22日着任の海軍少尉、主務は木村進飛行兵曹長と同じ第5分隊士、間違いなく夜戦(月光)隊の搭乗員であった。

今回の調査で奇しくもお名前を知ることになったが、第13期飛行科予備学生が練習航空隊へ入隊したのは1943年の9月、学歴から推算すると当時の年齢は21歳か22歳であったと思われる。

真面目で誠実な前途有意の多くの若者達がこのようにして『祖国の国益を信じて』死んでいった。

そういう時代であった。

いずれにせよ、この日をもって210空のB29邀撃戦は一応の区切りをつけた。以後3月3日までB29の邀撃に参加した記録は無い。前項でも述べたとおり、3月に入って部隊の主任務が搭乗員練成から作戦任務に変わり、3月末には

天1号作戦(沖縄攻略部隊撃滅作戦)に参加のため主力は南九州に転進、特攻作戦(菊水作戦)にも参加、派遣飛行隊航空機の大半を失い、まさに満身創痍となって原隊に復帰、4月末を迎える。

そして、5月5日には戦闘機操縦教育専門の練成部隊に変身、豊橋空(陸爆『銀河』)、名古屋空(陸偵『彩雲』)と組んで第53航空戦隊(主任務・搭乗員練成)を編成、枯渇に瀕した燃料の不足と気紛れな敵小型機の空襲に悩まされながら日本海軍最後の航空機搭乗員空中教育にあたった。

それと前後して明治基地に置かれていた53航戦の司令部は奈良県天理市の近くにあった大和基地に移されたと聞く。そして明治基地は、55機の『零戦』と68名の基幹搭乗員(いずれも8月8日現在)を擁し、搭乗員の錬度に一抹の不安を抱きながらも、中京地区防衛の拠点基地として、実戦用戦闘機隊配備の形で8月15日の終戦を迎えたのである。

1995年4月4日付け『大分合同新聞』の朝刊は、

宇佐市内に残る宇佐海軍航空隊の航空機掩体壕の一つが、市の史跡として指定され、文化財として保存されることになった旨を伝えている。明治基地にも同じタイプの有蓋掩体壕が10基あったが、すべて取り壊され今は無い。今残る遺構といえば、戦争末期に航空燃料を敵の空襲から守るために急遽構築された数基の強固なコンクリート製の『油缶収容地下庫』(この名称は『明治村史』

から引用した)くらいしかない。

時流に成せる業とはいえ、突如として生活の基盤である田畑を失い、基地あったがゆえに敵機の爆撃や機銃掃射の恐怖に曝され、戦後は農地に復元する為に筆舌に尽くしがたい開拓の苦労を体験された地元の方々にしてみれば、まさに悪夢の象徴なのかも知れない。しかし、この地に、安城市内に、太平洋戦争を後世に伝える価値を持つ遺構(戦争遺跡)として、どんなものがあるであろうか。遺構の保存は機を失すると永久に不可能となる。

一つでもいい。悪夢の壁を乗り越えて、20世紀最大の事件であった第2次世界大戦を語る郷土史の証人として、宇佐市と同様または類似の措置がとられることを心密かに願うものである。

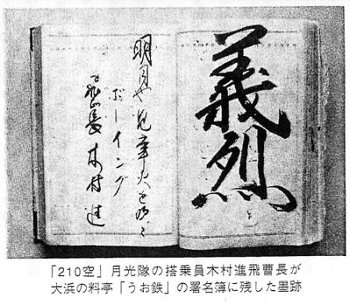

なお、掲載した写真のうち『明治基地から出撃する月光』は、文林堂発行の『航空ファンイラストレイテッドNo.83太平洋戦争・日本海軍機』の掲載されていた写真の中から複写させて頂いたものである。『木村飛曹長の墨跡』は、当時、隊員憩いの場として利用されていた大浜(現在の碧南市)の料亭『うお鉄』の署名簿に残されて居たもので、戦後、店主からその保管を託され、大切に保管して見えた小林清氏(当時の210空軍医)のご意向により複写させて頂いたものである。

歴史資料の閲覧複写についてはこの度も防衛研究所戦史部図書館に大変お世話になった。

『210空戦時日誌』原本の複写は、同館のお許しを得て掲載させていただいたものである。

ご理解ご協力を賜った皆様のご好意に対し、改めて厚くお礼を申し上げる次第である。

《主な参考文献》 (防研史料)は、防衛庁防衛研究所図書館資料の略

・第210海軍航空隊戦時日誌 (防研史料)

次ページで、第3章・・・明治基地誕生の経緯とその戦後・・・ を公開していますので是非訪問して下さい。編集者:渡刈町・岡田邦雄 B-29の詳細は、 『B-29写真博物館』へ .gif) ***

***

.gif) ******* *******

|

B29邀撃戦については、私自身にも幾つかの思い出がある。

その一つ、私が西尾中学校(旧制)4年生のとき、当時、現在の西尾市道光寺町にあった勤労動員先の田口航空製作所での出来事。『空襲警報』が発令され作業が中断したひととき、中庭へ出て上空を眺めていると一機のB29が黒煙を引いて北から南へ向かって飛行するのが見えた。『やられているぞ!』と誰かがいった。真上を過ぎてしばらくすると、突然機首を下に向けて墜ちて行くのが見えた。『やった!』皆飛び上がって喜んだのを覚えている。

B29邀撃戦については、私自身にも幾つかの思い出がある。

その一つ、私が西尾中学校(旧制)4年生のとき、当時、現在の西尾市道光寺町にあった勤労動員先の田口航空製作所での出来事。『空襲警報』が発令され作業が中断したひととき、中庭へ出て上空を眺めていると一機のB29が黒煙を引いて北から南へ向かって飛行するのが見えた。『やられているぞ!』と誰かがいった。真上を過ぎてしばらくすると、突然機首を下に向けて墜ちて行くのが見えた。『やった!』皆飛び上がって喜んだのを覚えている。