歩道の無い道路で、そこを行く歩行者や自転車のすぐ脇を車がすれすれに通り

過ぎて行くといった光景はよく見かけます。以前、こうした道路で小学生たちが並

んで通学していた所へ、運転を誤った車が突っ込んだというニュースを聞いた事が

があります。この事故のことはいまだに忘れる事が出来ません。通学路が不安全

であったために小学生が命を失なったというのは、やりきれないものがあります。

考えてみれば、学校というものはたいてい街の中心からは少し離れた所にあって、

歩道のない通学路というのはごくあたまえのような気もします。残念ながら、子供

の通学よりも車両の通行の方を重視して道路は作られているのが世の中の現実です。

日本の道路は、自動車が普及して以来、ずっと車優先で作られてきました。たと

えば、歩道の無い道路の脇に引いてある白線を、私は勝手に、歩行者が歩くスペ

ースをしめすものだと以前からずっと思っていました。ところが調べてみると、この

白線は「車両外側線」といい、ドライバーが運転中に道路の脇を確認するためのも

のなのです。とういことはこうした道路では歩行者のためのスペースは特にきめられ

ていないのです。道路は車を中心に考えられているということが、この白線の名称から

もわかります。

最近のヨーロッパではエコロジーへの関心の高さから自転車道の整備がかなり

進んでいます。なかでも、世界で最も自転車の普及している国オランダでは、自転

車道は総道路延長の約九%あります。これは自転車の走れない高速道路も全て

含めての話ですから、都市部では自転車道がかなり充実してます。例えば、アム

ステルダムの朝の通勤時間帯には、ほんとに大勢の人達が自転車で行き交う情景

を見ることができます。自転車専用道路、自転車を優先した信号、大規模な駐輪場、

鉄道への自転車持ち込みなど、いろいろな形で自転車交通は進められています。

日本の自転車道比率は〇.六%で、オランダの九%とは相当開きがあります。

ところが、自転車の保有率はオランダの一人一台に対して日本は一.七人に一台

で、それほど差がありません。つまり、日本は自転車の環境が整っていないにも関

わらずこれだけ自転車が使われているのです。ということは、自転車交通への需要は

もっと潜在的にたくさんあるのだといえると思います。自転車専用道路があったなら、

自転車を電車に持ち込めるなら、駐輪場がもっと整備されていれば、自転車で買い物や

通勤や運動や旅行をしたいという人はもっとたくさんいるに違いない。

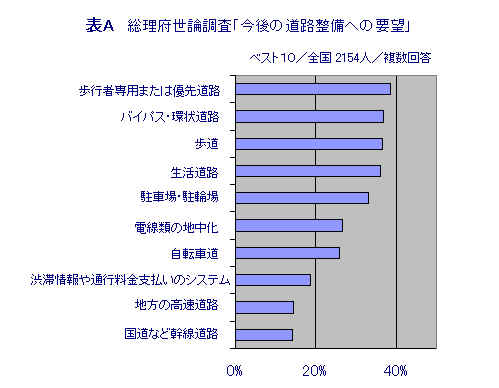

総理府が二〇〇一年一月に行った「道路に関する世論調査」の中に、”今後どの

ような道路整備に力を入れてほしいと思うか”という質問がありました。答えの中で

最も多かったのは「歩行者専用道路または歩行者優先の道路」で、二番目に多か

ったのが「バイパス・環状道路」、三番目は「歩道」となっています。そのあとは、「身

の回りの生活道路」、「駐車場・駐輪場」、「電線の地中化」、「自転車道」が続いて

ます。「高速道路」や「幹線道路」はさらにその後にきます (表A)。 この調査結果か

ら分かることは、いま求められているのは高速道路や幹線道路などの都市と都市

を結ぶ道路ではないということ。街の中を通過して行く車を減らしたうえで、もっと安

全に気持ち良く、街の中を歩いたり、自転車に乗ったりすることが出来る環境が求

められているのです。

しかし、日本各地で実際に行われている道路整備は、この世論調査の結果とは違

うという気がします。例えば私が住んでいる市の平成一三年度の道路整備関連予算

では、「幹線道路」が一番で、二番目が「生活道路」。そのあと、「歩道」、「橋」、「電線

の地中化」の順番になっています。しかも「歩道」の予算は「幹線道路」の約七分の一

とかなり少ない。「自転車道」にいたっては項目にのぼってもいません。でも、これが

世間一般の自治体で行われている道路整備だと思います。ちょっと強引な比較です

が、道路整備の実際と世間の意識にはかなり開きがあると感じます。それにしても、

何故こうした食い違いがあるのか私にも分かりません。

車を運転する事が出来ない子供や学生さんやお年寄りたち、それから、マイカーを

使わずに普段の生活している人たちは、地球の温暖化が叫ばれる今の時代にもっと

大切にされるべきです。そうした人たちはものすごく地球温暖化の防止に貢献している

んですから。でも歩道はまだまだ充分ではない。あったとしても側溝のふたの上を行く狭い

歩道や、あちこちで分断された歩道、電信柱や街路樹で半分しか通れない歩道などが

ざらにある状態です。そして、自転車専用道路はごくごく限られたところにしかありません。

飛行機や車や高速列車で快適に遠くへ行けるのはもちろん結構なことですが、それ以

前に、先ず安全に近所を歩けることや、自転車に乗って行けることの方が大切だと思い

ます。そうした生活の出来る環境がこれから必要になっていくと思います。