|

<<茶葉を選ぶ>>

中国茶で大切なのは香りです。清々しい緑の香り、花の香り、果物にも似た熟成の香り、木のような香り、良質奈お茶はそれぞれに個性的なすばらしい香りを秘めています。まず茶をひ囓りしてみて下さい。プーンと立ちのぼった香りが口の中に広がり、しばらくするとほろ苦い甘みが残ります。高貴な香りは飲み終えた杯のなかにも漂います。こうした香りのとのやりとりが、飲む人を深い味わいの世界に引きずり込んでいくのです。ことに青茶の場合は香りを重視して下さい。茶はのかたちが整っており、見た目に美しい点も重要なチェックポイントです。

|

|

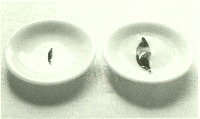

揉まれてよれていた茶葉は、湯を浴びて深呼吸すると、もとのかたちに戻ります。まさにマジックですが、こんな姿を見せてくれるお茶は良品です。 |

| <<水を選ぶ>>

お茶を生かすも殺すも水しだいです。茶聖とうたわれた陸羽は著書「茶経」のなかで、「山水が上、河水が中、井戸水が下」と残しています。最新のデーターでも弱アルカリで、山の湧き水のようなかすかなミネラルを含む軟水がお茶の味を引き出すと記しています。湧き水が手に入れば申し分有りませんが、都会では無理な注文。軽く煮立てれば、カルキ臭も消え、水の硬度も低くなって、水道水もまろみのある美味しい水になります。ミネラルウォーターが一概に良いとはいえず、外国のみずは硬度が高いものもあるので要注意です。日本は美味しい水の宝庫、風土の恵みを生かしましょう。 |

|

| 中国茶をいれるのに難しいルールはありません。美味しくいれることが大切で、質の良い茶葉と美味しい水、適切な茶器を使い、葉の量、湯量と温度、蒸らし時間を工夫しそれぞれ違う茶葉の命を咲かせることが、全てに通じる原則です。 |

|

<<急須を選ぶ>>

急須は「小さければ小さい程よい」。と昔の人は言ったそうです。確かに急須は小さければ香りの消失も少なく、工夫茶(ゴンフーツアー)用の急須が小さいのもこの理由によるものです。飲む人の数とお茶の種類に合わせて、高級茶は少量を凝縮して飲むため小さめを、食中茶のばあいはのプーアール散茶は大きめのポットでといったように使いわけるとよろしいでしょう。難しく考える必要はなく、家にある急須や紅茶ポットを使い分ければよいのです。丸いかたちのものは、茶葉が湯の対流にのって動きやすく、茶の成分が侵出しやすく成ります。材質は素焼き、釉薬を塗ったもの、白磁、ガラスと様々です。素焼きの宜興は、表面に細かな穴があるため香りと渋が浸み、使い込むほどに深い味わいが出て来ます。飾りのない光壺のなかから、焼きとバランスのよいものを選び(工夫茶シンプルマイセット詳述)、使いこなす楽しみを味わって下さい。 |

| シンプルなかたちの光壺。逆さにしたときに、注ぎ口から取ってまでが水平になるものを選べば注ぎこぼれが有りません。 |

| <<お茶を入れるコツ>>

茶葉の量は多めがセォリー。日本の緑茶の感覚でいくと少なくなりやすいので、1人分3g(茶さじ1杯)を目安に、かさのある茶葉は多めに、ほうじ茶を入れる要領で調節しましょう。渋味が出やすい紅茶や濃く出やすいプーアール茶は加減して入れます。工夫茶では飲み手の数に合った小ぶりの急須を使い、急須の三分の一、葉が大きいようなら半分まで茶葉を入れます。

湯の量は小さな杯で少量のむときは1人分50cc、たっぷり飲むときは1人分150ccを目安に、注ぎ足りないことや注ぎ残しのない湯量で入れます。あくまで控えめの湯量でいれるのがコツですが、紅茶は1人分360cc、プーアール茶は気持ち多めの湯量がよろしいでしょう。 |

|

左から紅茶、青茶、白茶。

同じ3g(1人分)でも、お茶によりかさが違います。 |

ゆっくりと生き物のように茶葉は膨らみ香りと美味しさを抽出します。

|

湯の温度 香りは熱湯を使う事で醸し出されます。ただ、茶葉によって最適湯温に多少幅があります。緑茶は80℃前後、青茶、黒茶は沸騰湯を使い、プーアール茶は必ず洗茶をします。

蒸らし時間 芽の多い白茶や高山茶は抽出に時間がかかり、烏龍茶、プーアール茶は比較的早く出るというようにお茶の種類によって差があります。蒸らし時間が足らないと香りに欠け、遅すぎると苦渋が出てしまいます。3〜7分を目安に、茶葉がゆったり心地よく開くのを待ちましょう。途中で急須を振ると濁りの原因になるので要注意。

注ぎ方と飲み方 急須のなかで茶はを動かすために、湯は、低いところから除々に高く持ち上げるようにして注ぎます。杯には、低い位置から均等になるように往復して注ぎます。最後の一滴、ゴールデンドロップは主賓の杯に入れ、1煎目で香り、2煎目に味と香り、3煎目で味を楽しみます。 |

雄鶏社発行 邸世賓著 [中国茶を召し上がれ]

より抜粋(以下の説明も) |